「Wアレンがお前と同じようなことを言ってた」と友人に言われる? [映画業界物語]

「ウッディ・アレンって、太田と似たようなこと、言ってるんだよ」

と、映画ファンの友人が電話をくれた。天下のW・アレンが無名監督の僕と同じこと???んーーなんだろう? 彼がいうには「ミッドナイト・イン・パリ」BDの特典映像のインタビューを見たら、いつも僕が言っていることと同じ発言をしていて驚いたらしい。Wアレンは映画の依頼が来たときにリストを見せるという。そこにはこんなことが書かれているらしい。

①キャスティングは自分で決める

②シナリオは自分で書く

③ラッシュはプロデュサーにも見せない

④編集は自分でする。口出しはさせない。

少し他からの情報もプラスしているが、こんなことしい。それを映画会社が見て「これはないだろう〜!認める訳にはいかない」というと「だったら、依頼は受けられない」と答えるそうだ。実際、Wアレンの映画は彼が脚本を書き、監督をし、自身でキャスティングをして、編集。完成させる。映画会社には一切口出しをさせない。

それを聞き「ほんとその通りだ!」と思った。

僕もそれを実践している。ま、リストは作っていないし、巨匠のWアレンだから許される条件であり、無名のチンピラ監督が同じことを主張したら「100年早い!」と叱られそうだが、僕もそれを譲らない。

というのは、有名か?無名か? 巨匠か?チンピラか?の問題ではない。素敵な映画を作るには、感動的な作品を作るには、上記を実践しなければできないのだ。シナリオを自分で書くからこそ、思いが籠る。自分で演出するから、さらに思いが伝わる。自分が選んだ俳優だから、その良さを引き出せる。自分が魅力を感じない俳優を起用しても、その人の魅力を引き出せない。

そしてラッシュを見せないのも大事。

完成状態を想像できていない関係者に編集前の映像を見せても、あれこれ的外れな批判しかしない。自分で編集したこともない人たちがあれこれアドバイスしても、プラスにはならない。旅行でいえば大阪に新幹線で行きたいのに、飛行機で北海道へ行くべきだと言われても参考にはならない。編集も同じ。100人が編集すれば100通りの編集ができる。それを議論しても無意味。

レベルの高い映画を作るのに大事なのは、監督が思うイメージを最大限に作り上げること。まわりがあれこれ口を出すと、思いが削がれて、結局、無難な作品しかできない。脚本、キャスティング、演出、編集までを監督が統括するべきなのだ。それぞれを別の「思い」を持つ人が担当すると、作品が力をなくし、バラバラになり、クオリティが低くなる。

それを実践しているのが巨匠たち。

黒澤明しかり、木下恵介しかり、大林宣彦しかり、山田洋次しかり。巨匠たちにあれこれ口出す人はいない。だから、名作ができる。新人監督がいいものができないのも理由は同じ。実力がまだないというのもあるが、まわりがあれこれ言って監督の思う通りに映画作りができず。歪んだ作品となることが多い。

そして「ダメだなあー」と思う映画の多くは製作委員会方式の作品。多くの企業が製作費を出し、それぞれの会社が作品に口出しする。監督は自分の思いより、各会社の要望をいかに受け入れるか?に終始する。クリエーターというより、交通整理係となる。キャスティングも監督が決まる前に決定していることがほとんど。だから、無難で生温い映画しかできない。

音楽でもそうだが、昔は作曲家の先生がいて、

作詞家がいて、歌手がそれを唄う。バックでダン池田とニューブリード(?)が演奏するという形だったが、今は自分で作詞、作曲して、自分のバンドで演奏し、自分で唄うバンドスタイルが主流である。なぜか? その方がクリエーターの「思い」がストレートに出て、聴き手をより感動させるからだ。映画も同じだ。

いろんな人があれこれ意見したのをまとめても、感動的なドラマにはならない。タメ監督は「お仕事だし、ギャラもらえば、それでいい」と考え、映画作りを分かっていない関係者の意見まで聞き、それに従った作品を作ろうとする。監督に対する関係者の評判はいいが、作品的には無難なものしかできない。

でも、関係者がいくら喜んでも意味はない。観客が泣いて、笑って、感動する映画になってこそ意味がある。好意でくれたアドバイスでも、的外れな意見を受け入れてもプラスにならない。ただ、全てを拒否すると人間関係でトラブるから、ある程度はその人たちの指示や助言を受け入れる? 仕事を円滑に進める上では必要なこと? しかし、映画でそれをすると絶対にいいものはできない。

映画は民主主義ではない。

関係者全員が「***がいい!」と言っても、監督が「違う」と思えば、受け入れるべきではない。ストーリーも、演出も、キャスティングも、100%監督の思いを反映させてこそ、いいものができる。本当に不思議だが映画というのはそういうものなのだ。特に近年はそうだ。

僕はデビュー作からそれを実践している。最初の頃は本当に嫌がられた。「二度と太田とは仕事しない」「何て我がままな奴だ!」「何様だ!」と何度も言われた。が、偉い、偉くない。有名、無名は関係ない。いい映画を作るには、遠慮したり、自分が違うと思う意見を受け入れてはいけない。

毎回、関係者の一部に嫌われたが、作品の評価は毎回高かった。映画館では多くの観客が涙した。批判していたスタッフも完成した作品を見て納得する。それでも「自分の意見が通らなかったから」と批判を続ける人もいたが、映画の出来より自身のプライドを優先するタイプ。一緒に仕事はできない人たちだ。

大事なのは素敵な作品を作ることなのだ。

よく「あの監督はいい奴なんだけどなあ。作品がダメなんだよ」という声を聞く。「いい奴」というのは、自分たちの言う事よく聞く素直な奴という意味。でも、だから、いいものができない。ヒットを飛ばしている監督は逆に、批判する声が多い。人の言う事を聞かないからだ。でも、監督業として意味のあるのはどちらか?

「次も仕事をもらいたい....」そう思うとプロデュサーや会社の意見を無下にはできない。が、全てを聞いていると、いい作品はできない。「じゃあ、ある程度聞いて、大事なところは自分の意見を通したら?」という人もいるだろう。でも、それはダメ。全てで自分の信じることをしないと映画は壊れてしまう。主役に相応しくないと思う俳優を会社は推薦ーそれだけは受け入れて、あとは好きにやった。でも、主役が適役でなければ全部が壊れる。どんなにその役者が努力してもダメ。それが映画なのだ。

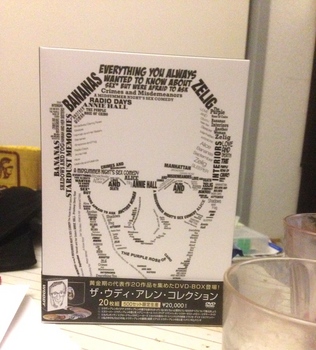

だから、Wアレンは自分でシナリオを書き、

キャスティングして、演出する。ラッシュは関係者に見せず、編集も自分でする。そんな彼はアカデミー賞を取り、数々の名作を作っている。そして現在も現役で活躍中。有名監督でなくても、アカデミー賞を取ってなくても、多くの人があれこれいう環境で良質な映画を作ることはできない。

僕はようやく理解ある関係者、スタッフに恵まれ、ここ数年は本当にいい環境で映画作りができている。これは本当に感謝すべきこと。だからこそ、感動作を作らなければならない。無難な作品を作ってはいけない。それはそれで戦いである。

とはいえ、日本では監督が全て自由にやることは本当に稀だ。でも、それを実践することが素晴らしい作品を作ることに繋がる。それがなかなか理解されない。

2016-04-18 10:10

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0