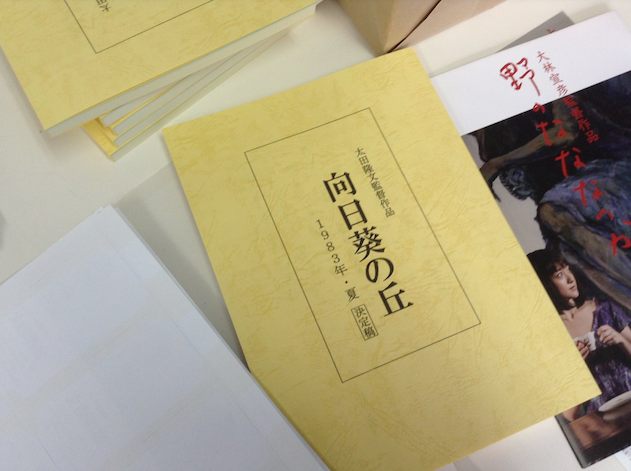

「向日葵の丘」の物語はいかにして誕生したか?!② [インサイド・ストーリー]

ーLAの映画祭体験を物語に加えクライマックスを作る?

前回の続き。「向日葵」の物語を考えていて、行き詰まったときに思い出した話がある。僕の監督作「青い青い空」がロスアンゼルスの映画祭で招待作となり、渡米したときのことだ。LAは僕にとって第二のホームタウン。大学時代の6年間はこの街で過ごした。それから20年も経つが、今でも目をつぶってもどこでも行ける。映画祭の合間に、思い出の場所を訪ねてみた。

大学はUSC(南カルフォルニア大学)の映画科。一番の思い出の場所。だが、ルーカスやスピルバーグの寄付でもの凄く豪華な建物になっていて、僕が勉強していた頃とはまるで違う場所になっていた。キャンパスを歩く、初めての授業を受けた建物、英語コースのクラス。でも、どこにはもうクラスメートも先生もいない。20年も前なのだから当然だが、何か寂しい。

USCの思い出を探す旅=http://takafumiota08.blog.so-net.ne.jp/2011-04-23-2

初めて住んだドミトリーやアパートも訪ねたが、皆、あの頃のまま残っていた。が、やはり、管理人さえも違う人になっている。近所のリカーショップでいつも笑顔で対応してくれたおばちゃんもいない。そんな中で、20年前によく通った近所の小さなマーケットがまだ営業をしていた。ここは日系人のおじさんが経営していて、米やラーメン。おでん等の日本食がたくさん置かれていて、週に何回も通った。

中に入ると、懐かしさで溢れる。あの頃と同じだ。店員さんも見たような顔。訊いてみた。あの日系人のおじさんはどーしてるか? その女性は答える。「何年か前に亡くなった。もう、いい歳だったからねえ」そこで初めて、そのおじさんのお父さんが広島生まれで、彼はハワイ出身。それからLAに来たことを聞く。そして、そのマーケットも跡取りがいないので、年末には廃業するという。

マーケットの話=http://takafumiota08.blog.so-net.ne.jp/2011-05-05-2

そして、リトル東京。6年通った床屋さんもなくなり、日本のレンタルビデオの店も潰れていた。そこで働いていたKさん。どこにいるのだろう? あとで、自殺したと聞いた。

ビデオ屋さんの話=http://takafumiota08.blog.so-net.ne.jp/2011-05-02-14

留学中にお世話になった人。もう、誰もいない。店や建物、教室は残っているのに、誰もいない。もの凄い寂しさと悲しさに包まれた。そんな中、行われた僕の監督作「青い青い空」の上映。ラストにはものスゴイ拍手が起こり大絶讃だったが、やはり寂しさを拭うことができなかった。

USCの先生やマーケットの日系人のおじちゃん。ビデオ屋のKさんにも見てほしかった。皆、僕が映画監督を目指し、USCで勉強していること知っていた。

「オオタさん。本当に監督になったんだね。グレート。おめでとう。映画祭必ず行くよ」

そういってくれると思えた。でも、もう誰もいない。それが2011年。その後、僕は「朝日のあたる家」を監督。そして2013年から「向日葵の丘」の企画がスタートする。前回、紹介したのが、そのプロローグだ。映画研究部の女子高生の青春映画。でも、「映画」等の文化はクライマックスが作り辛い。先の「青い青い空」が書道部なので、近いものがあり、比較され、前作がよかったと言われるのも悔しい。

そう考えていて、思いついたのが、先のLA体験である。その2つをプラスすることで、問題点を解決しようと考えた。そう、「映画研究部」物語として製作すると、クライマックスが盛り上がらない、スポーツもののように大会がない映画研究部では、カタルシスが生まれない。でも、そこに僕が体験したLAでの物語をプラス。主人公の多香子が30年後に故郷に戻り、そこで上映会をするという展開にする。そうなれば、高校時代に上映できなかった8ミリ映画を見る!というカタルシスに繋げることができるはずだ。

(つづく)

2015-12-12 10:45

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0